| Рубрикатор |  |

|

| Статьи |  |

ИКС № 6 2005 |  |

|

| Николай ЕТРУХИН | 01 июня 2005 |

Первые рекомендации МСЭ-Т о сетях следующего поколения

Сразу оговоримся, что специалисты до сих пор не пришли к единому мнению относительно будущих принципов построения NGN, что в общем-то не редкость для этапа исследований и становления новой концепции. В монографии [1 ], где приведен обзор разных взглядов, показано, что даже по архитектуре сети предложения ведущих компаний расходятся, а сама «концепция NGN не радует четко сформулированными положениями». В свете этого факт появления первых двух рекомендаций МСЭ-Т по NGN трудно переоценить. Они открывают этап международной стандартизации NGN путем интеграции предложений ведущих игроков в области электросвязи. Однако нельзя не учитывать, что стандартизация NGN только начинается. В рассматриваемых ниже первых Рекомендациях Y. 2001 и Y. 2011 чаще формулируются требования к NGN и задачи изучения, а не конкретные решения.Как возникла идея NGN

Известно, что существует общая маркетинговая закономерность – цикличность в развитии технологий, товаров и услуг: рождение, развитие, угасание. Многие достижения последних лет связаны с развитием технологий в различных областях электросвязи (линии, методы переноса сигналов, коммутация, терминалы, номенклатура услуг и т. п. ). В совокупности они образуют комплекс технологий, позволяющий реализовать принципиально новые методы построения сети и обслуживания абонентов. Так сформировалась общая идея NGN, а ее детализацией и разработкой практических решений предстоит заняться в ближайшие годы.

Предыдущими крупными циклами развития сетевых технологий можно считать концепции ISDN (Integrated Services Digital Network – цифровая сеть с интеграцией служб) и B-ISDN (Broadband ISDN, широкополосная ISDN), которые получили подробное развитие в МСЭ-Т в виде целого ряда соответствующих рекомендаций. В частности, для B-ISDN были разработаны рекомендации по технологии АТМ.

Нельзя не сказать о конкретной ситуации, сложившейся в последние годы и подготовившей почву для возникновения идеи NGN. На мировом рынке услуг электросвязи сформировались новые условия, характеризуемые следующими аспектами:

- открытая конкуренция между операторами, явившаяся следствием приватизации предприятий связи и ослабления государственного регулирования рынка;

- конвергенция сетей электросвязи и информационно-вычислительных сетей, развитие инфокоммуникационных сетей;

- бурный рост цифрового трафика, в основном за счет расширения использования сети Интернет;

- увеличение спроса на подвижную связь и на новые мультимедийные службы;

- конвергенция операторов, сетей, терминалов, служб/услуг электросвязи.

ГИИ и NGN

МСЭ-Т рассматривает NGN в качестве конкретной реализации идеи Глобальной информационной инфраструктуры (ГИИ), которая определена в рекомендациях МСЭ-Т серии Y, специально выделенной для ГИИ. В 1998 – 2000 гг. было разработано 6 рекомендаций по ГИИ: Y. 100, Y. 101, Y. 110, Y. 120, Y. 130 и Y. 140 *. В 2004 г. эта серия пополнилась еще одной рекомендацией МСЭ-Т – Y. 140. 1 (03/2004), новая. ГИИ – Руководящие указания по атрибутам/требованиям к взаимосоединению между операторами сети электросвязи общего пользования и поставщиками служб, участвующими в обеспечении служб электросвязи.

В Рекомендации Y. 101 (о терминологии ГИИ) термин «Глобальная информационная инфраструктура, ГИИ (Global Information Infrastructure, GII)» определен как «совокупность сетей, аппаратуры конечного пользователя, информации и человеческих ресурсов, которая может быть использована для доступа к полезной информации, для связи пользователей друг с другом, работы, обучения, получения развлекательной информации из нее в любое время и в любом месте при приемлемой стоимости по некоторой глобальной шкале». ГИИ рассматривается в качестве будущей инфраструктуры Информационного общества, обслуживающей его информационные (науку, образование, средства массовой информации, рекламу и т. д. ) и другие структуры. Информация создается и потребляется конечными пользователями, а в ГИИ она хранится, обрабатывается и переносится на расстояния.

Сети электросвязи – важный компонент ГИИ.. Наряду с оборудованием обработки информации, базами данных и терминалами (включая телевизоры) предполагается обеспечивать «бесшовно» увязанные, взаимно соединенные и взаимодействующие сети связи. Их развитие должно помочь решить трудную задачу обеспечения связи «в любое время и в любом месте».

Рекомендации серии Y. 100 дают только общие принципы построения ГИИ – в них отсутствуют технические решения для обеспечения увязки имеющихся сетей в единую «федерацию сетей», а тем более решения для обеспечения связи «в любом месте».

Одним из главных направлений технического развития сетей связи признаны пакетные сети на базе протокола IP. В 2001 – 2004 гг. МСЭ-Т разработал около 40 рекомендаций по IP-сетям, для которых была выделена серия Y. 1000 (обзор первых 24 рекомендаций см. в «ИКС» №10 ’2002, с. 60). Наконец, в 2004 г. была выделена серия Y. 2000 для рекомендаций по NGN. Таким образом, развитие серии Y отразило историю изучения приоритетных сетевых вопросов в МСЭ-Т: ГИИ IP-сети NGN.

Содержание рекомендаций МСЭ-Т

Двумя первыми рекомендациями по NGN являются Y. 2001 (12/2004), новая. Общий обзор NGN и Y. 2011 (10/2004), новая. Общие принципы и общая эталонная модель сетей следующего поколения.

Основной целью NGN названо облегчение конвергенции сетей и конвергенции служб. Более детальные цели сформулированы для ГИИ в Рекомендации Y. 110:

- содействовать конкуренции,

- поощрять частные инвестиции,

- удовлетворять различным регулирующим требованиям,

- обеспечить открытый доступ к сетям.

Надо заметить, что у английского слова service много значений. В зависимости от контекста оно может быть переведено как «служба», «услуга», «обслуживание» и даже «сервис», например в термине «мультисервисная сеть».

Термин «обобщенная подвижность (Generalized Mobility)» определен как «возможность для пользователя или других подвижных объектов связываться и получать доступ к службам независимо от изменения местоположения или технической окружающей среды. Степень доступности службы может зависеть от различных факторов, включая возможности сети доступа, соглашение об уровне обслуживания между «домашней» сетью пользователя и «визитной» сетью (если оно применяется) и т. п. Подвижность охватывает возможность электросвязи как с непрерывностью обслуживания, так и без нее». Эта подвижность включает и «персональную подвижность», и «терминальную подвижность».

Следует различать три логически выделенных понятия: пользователи, устройства (терминалы) и имеющие адрес пункты, к которым могут получить доступ пользователи и/или устройства. Это должно обеспечить пользователю возможность менять терминал и пункт доступа к сети, а также иметь неограниченный доступ к разным поставщикам служб с помощью различных технологий доступа (например, через фиксированные сети, сети подвижной связи 3-го поколения, через технологии «последней мили» ). Намечены задачи, решение которых позволит обеспечить обобщенную подвижность.

Следует различать три логически выделенных понятия: пользователи, устройства (терминалы) и имеющие адрес пункты, к которым могут получить доступ пользователи и/или устройства. Это должно обеспечить пользователю возможность менять терминал и пункт доступа к сети, а также иметь неограниченный доступ к разным поставщикам служб с помощью различных технологий доступа (например, через фиксированные сети, сети подвижной связи 3-го поколения, через технологии «последней мили» ). Намечены задачи, решение которых позволит обеспечить обобщенную подвижность. Ключевым принципом NGN является отделение функций образования служб/услуг от транспортных функций (рис. 1).

В принципе, в транспортной сети могут использоваться сети разных операторов и разные типы сетевых технологий, реализующих функции уровней 1 – 3 Взаимосвязи открытых систем (ВОС). Предпочтительной считается технология с IP. Будут поддерживаться связи как с установлением соединения (connection oriented), так и без соединений (connectionless). Для сетей доступа ограничения не сформулированы.

Функции служб реализуют различные службы/услуги для конечных пользователей, например видео, аудио, передача данных и их сочетания (мультимедийные службы). Намечено предоставлять как фиксированные, так и подвижные связи, службы как реального времени, так и нереального. Должны обеспечиваться двухпунктовые, многопунктовые и вещательные связи. Некоторые поставщики служб будут предоставлять своим абонентам возможность формировать собственные службы/услуги. Одним из вопросов, требующих изучения, объявлена «миграция голосовых служб в инфраструктуру NGN». (Эту осторожную фразу можно понимать широко – возможные варианты рассмотрены ниже. )

Для абонента необходимо обеспечить разные скорости – от нескольких килобит до сотен мегабит в секунду. NGN должна поддерживать как существующие терминалы (телефонные и факсимильные аппараты, сотовые телефоны, компьютеры и т. п. ), так и специализированные NGN-терминалы.

В Рекомендации Y. 2011 приведены более детальные модели, основанные на принципах клиент-сервер, функция – ресурс – услуга, меж-и внутриуровневого взаимодействия, многоуровневого построения отдельных плоскостей. Например, для плоскости менеджмента (общего управления), согласно уже имеющимся рекомендациям МСЭ-Т, предложено иметь подсистемы управления: конфигурацией, при повреждениях, рабочими характеристиками, безопасностью, начислением платы.

Многоуровневое построение систем электросвязи разработано МСЭ-Т совместно с ИСО в Рекомендации МСЭ-Т Х. 200 о 7-уровневой базовой эталонной модели ВОС. В NGN нашел применение только общий принцип деления на уровни, а детальные предписания Х. 200 не используются (табл. 1).

Многоуровневое построение систем электросвязи разработано МСЭ-Т совместно с ИСО в Рекомендации МСЭ-Т Х. 200 о 7-уровневой базовой эталонной модели ВОС. В NGN нашел применение только общий принцип деления на уровни, а детальные предписания Х. 200 не используются (табл. 1). В NGN предполагается поддерживать широкий диапазон классов качества обслуживания (КО), с гарантированным или негарантированным КО. За основу нормирования пакетной сети берется Рекомендация Y. 1541 (см. «ИКС» №10 ’2002, с. 60 и 1 ’2004, с. 59). Должны быть также учтены нормы на КО сетей подвижной связи и других возможных сетей доступа. Для обеспечения КО «от конца до конца» в неоднородной сети необходима гармонизация классов КО и соответствующих норм. Класс может заказываться абонентом или автоматически определяться сетью по запрошенной услуге. Система сигнализации NGN (на основе существующих или новых протоколов) должна обеспечивать передачу сведений о заказанном КО.

Предусматривается обеспечивать безопасность связи как в транспортных сетях, так и в службах электросвязи. Необходимые механизмы изучаются. Они должны, в частности, обнаруживать, предсказывать и устранять нарушения безопасности. Отмечается, что эти механизмы будут влиять на решения по архитектуре сети, системе менеджмента, по КО, подвижности, начислению платы и методам оплаты. Намечено разработать эксплуатационные руководства по безопасности.

В NGN необходимо предусмотреть средства обеспечения приоритетной связи для районов бедствий и чрезвычайных ситуаций в условиях ограниченности ресурсов связи. NGN должны взаимодействовать с существующими не-NGN-сетями, которые не имеют разделения транспорта и служб, через открытые интерфейсы. Необходимо рассмотреть и определить методы взаимодействия для каждого возможного сочетания сетей.

Рекомендация Y. 2011 имеет два приложения и два дополнения. В приложениях А и В рассмотрена применимость к NGN отдельных разделов Рекомендации Х. 200 (о базовой эталонной модели ВОС). Дополнение I содержит возможные принципы взаимодействия NGN с не-NGN-сетями. В дополнении II приведен пример конвергенции служб для объединенного терминала (рис. 2). Скорость для одного абонента в этом примере равна 100 Мбит/с (3 канала по 4 Мбит/с для телевидения высокой четкости; 4 канала по 4 Мбит/с для видеофона; 20 Мбит/с для Интернета; 2 Мбит/с для высококачественной голосовой службы).

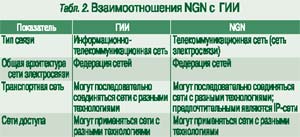

Рекомендация Y. 2011 имеет два приложения и два дополнения. В приложениях А и В рассмотрена применимость к NGN отдельных разделов Рекомендации Х. 200 (о базовой эталонной модели ВОС). Дополнение I содержит возможные принципы взаимодействия NGN с не-NGN-сетями. В дополнении II приведен пример конвергенции служб для объединенного терминала (рис. 2). Скорость для одного абонента в этом примере равна 100 Мбит/с (3 канала по 4 Мбит/с для телевидения высокой четкости; 4 канала по 4 Мбит/с для видеофона; 20 Мбит/с для Интернета; 2 Мбит/с для высококачественной голосовой службы). Сравнение первых двух рекомендаций по NGN с рекомендациями по ГИИ показывает их близость (табл. 2). Поэтому взгляд МСЭ-Т на NGN как на конкретную реализацию общей идеи ГИИ вполне оправдан.

Перспективы NGN

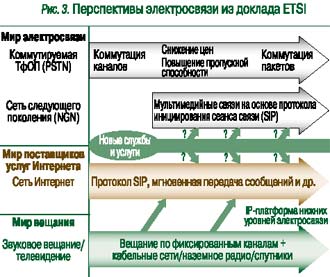

Что же может дать идея NGN для развития электросвязи? В одном из докладов ETSI [2 ]была приведена схема «Перспективы электросвязи» (рис. 3). В ней NGN представлена в виде будущей самостоятельной глобальной сети, конкурирующей с телефонной сетью (ТфОП), сетью Интернет и вещательными сетями. Эту модель можно считать первым предельным вариантом развития идеи NGN, при котором NGN будет «отнимать» телефонный трафик от ТфОП, как это уже делает Интернет.

Что же может дать идея NGN для развития электросвязи? В одном из докладов ETSI [2 ]была приведена схема «Перспективы электросвязи» (рис. 3). В ней NGN представлена в виде будущей самостоятельной глобальной сети, конкурирующей с телефонной сетью (ТфОП), сетью Интернет и вещательными сетями. Эту модель можно считать первым предельным вариантом развития идеи NGN, при котором NGN будет «отнимать» телефонный трафик от ТфОП, как это уже делает Интернет. Второй предельный вариант – отсутствие глобальной сети NGN и использование технологий NGN для модернизации сети ТфОП и, возможно, сетей Интернет и вещания. (Заметим, что в Рекомендациях Y. 2001 и Y. 2011 говорится не о единственной NGN, а о многих NGN. ) Жизнь, конечно, может преподнести и промежуточные варианты.

Делать прогнозы сегодня, когда еще не определены многие основные принципы NGN, смысла нет. И все же некоторые доводы можно попытаться сформулировать.

Делать прогнозы сегодня, когда еще не определены многие основные принципы NGN, смысла нет. И все же некоторые доводы можно попытаться сформулировать. Первый вариант очень заманчив, так как позволяет реализовать все новые возможности NGN (при втором варианте они могут ограничиваться архитектурными рамками других сетей). Настораживает лишь «неудачный» опыт технологий ISDN и B-ISDN/ATM, которые не смогли реализовать глобальную сеть или хотя бы национальные сети, но нашли применение в сети ТфОП и в сетях ограниченного пользования. А ведь в то время на рынке еще не было такого сильного конкурента, как Интернет.

С другой стороны, есть и «удачный» опыт: на наших глазах родились и успешно развиваются Интернет и сотовые сети подвижной связи. Причина, на мой взгляд, одна – они дали людям принципиально новые услуги (доступ к информации и подвижную связь), которые оказались востребованными. Именно новые услуги, а не новые технологии!Сможет ли дать NGN принципиально новые услуги? Обеспечат ли должный эффект заявленные возможности NGN (высокие скорости, конвергенция услуг в одной сети и в одном терминале, обобщенная подвижность) ? От этого в основном и будет зависеть жизнеспособность первого варианта.

В Рекомендации МСЭ-Т Е. 360. 1 (05/2002) сформулировано определение термина «мультисервисная сеть (Multiservice Network)». Это «сеть, в которой разные классы служб совместно используют ресурсы передачи, коммутации, организации очередей, менеджмента и другие ресурсы этой сети». Это определение полностью подходит и для NGN. Таким образом, NGN относится к классу мультисервисных сетей. В отличие от ISDN в мультисервисной сети не ограничен набор интерфейсов «абонент – сеть», что будет способствовать использованию NGN.

Второй вариант [1 ] означает в первую очередь модернизацию телефонной сети общего пользования, ее эволюцию в сторону коммутации пакетов. Развитие этого варианта будет зависеть от нахождения оптимальных путей поэтапного внедрения технологий NGN, не нарушающих работу сетей отдельных операторов, национальных сетей и всей глобальной ТфОП.

Сегодня стандартизация NGN признана одним из приоритетных направлений работы МСЭ-Т на следующий исследовательский период (2005 – 2008 гг. ). Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ-2004), состоявшаяся в октябре 2004 г. в г. Флорианополис (Бразилия), переименовала ИК 13, назвав ее «Сети следующего поколения» (прежнее название – «Мультипротокольные и основанные на IP сети и их взаимодействие»).

В программе изучения ИК 13 на период 2005 – 2008 гг. имеется 14 вопросов, 10 из них посвящены NGN, в том числе:

3/13 – Принципы и функциональная архитектура NGN;

4/13 – Требования и структура для качества обслуживания в NGN;

6/13 – Подвижные связи и конвергенция подвижных и фиксированных возможностей в NGN;

9/13 – Влияние протокола IP версии 6 на NGN.

Многим другим ИК также поручены разработки рекомендаций о NGN по своим областям изучений (при головной роли ИК 13). Намечена координация работ с ETSI, IETF и другими органами стандартизации.

Рассмотрение двух первых рекомендаций МСЭ-Т о NGN показало, что они только контурно очерчивают облик NGN, ставят больше задач изучения, чем дают технических решений. Это нормально для начального этапа работы. В МСЭ-Т намечена широкая программа стандартизации NGN, опирающаяся на большой «задел» в виде действующих рекомендаций (по оптическим сетям, IP-сетям, мультимедийным службам, качеству обслуживания и др. ). Следует ожидать, что в ближайшие годы серия Y. 2000 будет заполняться новыми рекомендациями, а на рынке появятся технические средства NGN, удовлетворяющие этим рекомендациям.

Литература

1. Соколов Н. А. Телекоммуникационные сети. Монография в 4 главах. Часть 1 (глава 1). Принципы построения телекоммуникационных систем. – М. : Альварес Паблишинг, 2003.

2. Pomy J. ETSI Perspective. Материалы семинара МСЭ-Т «Качество обслуживания «от конца до конца». Женева, 2003, http://www.itu.int/ITU-T/worksem/QoS/index.html

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!