| Рубрикатор |  |

|

| Статьи |  |

ИКС № 04 2014 |  |

|

| Александр ГОРБАТЬКО | 08 апреля 2014 |

Связь в большом городе

Социальная ответственность в сфере оказания услуг связи лежит на органе исполнительной власти субъекта Федерации, подчеркивает Александр ГОРБАТЬКО, заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы.

Желание московских властей контролировать качество подвижной связи продиктовано местом и значением телекоммуникационных услуг в жизни мегаполиса, в том числе в сфере государственных инвестиций, направленных на перевод системы управления в электронный вид.

Желание московских властей контролировать качество подвижной связи продиктовано местом и значением телекоммуникационных услуг в жизни мегаполиса, в том числе в сфере государственных инвестиций, направленных на перевод системы управления в электронный вид.

Мы исходим из того, что раз возможность взаимодействия и общения благодаря современным средствам связи является общественным благом, в этих вопросах непосредственное участие должен принимать и субъект Российской Федерации, на территории которого эти услуги оказываются. В виду отсутствия нормативной и методической поддержки контроля качества услуг подвижной радиотелефонной связи ДИТ Москвы в инициативном порядке принимает меры для выявления факторов, влияющих на снижение качества этих услуг, и создания условий его улучшения.

К сожалению, сейчас отраслевое законодательство относится к проблеме качества связи очень прохладно, не замечает ее. Оператор не может зайти в здание, пока не договорится с управляющей компанией либо не получит подписи двух третей жильцов. Причем сегодня его могут впустить, а завтра выдворить. Базовые станции – это не системы пожаротушения, которые обязаны быть во всех подъездах. У нас, увы, законодательно не установлено, что связь должна быть везде. Мы считаем, что должна быть определена инфраструктура размещения объектов связи.

Отдельная проблема – радиофобия, страх жителей перед облучением базовых станций. Приходится разъяснять, что БС облучает намного меньше, чем микроволновка или телевизор в квартире. Встречаемся с жителями районов, переубеждаем. У нас самые строгие в мире санитарные нормы, и оператор не имеет права запустить базовую станцию без разрешения санитарных служб.

Надо также отметить, что в Москве находится огромное количество федеральных объектов, силовых министерств и ведомств. Они располагаются в местах, где работают и проживают люди, и где также нужна связь. Установить БС на федеральном объекте – для оператора еще большая проблема, чем на жилом здании. Либо выставляются непомерные цены, либо нельзя договориться вообще. Данный рынок отрегулирован слабо. Для решения этих проблем необходимо вносить поправки в Гражданский и Жилищный кодексы. В настоящее время мы подготовили поправки в закон «О связи», делегирующие региону определенные функции в сфере контроля за предоставлением услуг подвижной радиосвязи.

В своем праве

Именно к нам обращаются жители с жалобами на некачественную связь. Законодательно же мы сейчас не имеем на операторов никакого влияния. Тем не менее операторы, видя, что мы помогаем им развиваться – находим площадки для базовых станций, выпускаем постановления и разъясняем жителям и организациям, почему нельзя снимать БС с того или иного здания, с нами работают. Сотовая связь – это сложные инженерно-технические сооружения, она требует научного подхода к созданию и поддержанию инфраструктуры. Задача «как сделать так, чтобы телефон работал» складывается из огромного количества вводных, и одна из них – размещение оборудования. Поэтому еще в 2012 г. мэрия Москвы приняла постановление, упрощающее процедуру допуска операторов к объектам городской недвижимости, – и с тех пор свыше 1000 городских объектов согласованы с операторами для установки БС. Мы планируем продолжить эту работу на регулярной основе. К апрелю намерены согласовать дополнительно еще порядка 200 объектов городской собственности для размещения БС.

Перед тем, как разместить оборудование, надо понять: что же мы хотим улучшить, насколько объективны и субъективны мнения «плохо» или «хорошо». Есть технические параметры, которые можно обсуждать, но главный арбитр – житель. Его связь либо устраивает, либо нет. Мы изначально опирались на субъективные мнения жителей – и в 2012 г. на сайте dit.mos.ru/signal запустили сервис по приему жалоб на качество услуг сотовой связи.

Операторы называют две основные причины плохой связи: отсутствие места для установки базовых станций и длительность процедуры частотных присвоений для запуска БС. Мы предложили создать пилотную зону и в качестве таковой выбрали Северный административный округ столицы. Летом 2013 г. провели первые испытания методики контроля качества услуг в сетях 2G и 3G в этой пилотной зоне В начале нынешнего года совместно с Роскомнадзором мы завершили повторные испытания на тестовой территории.

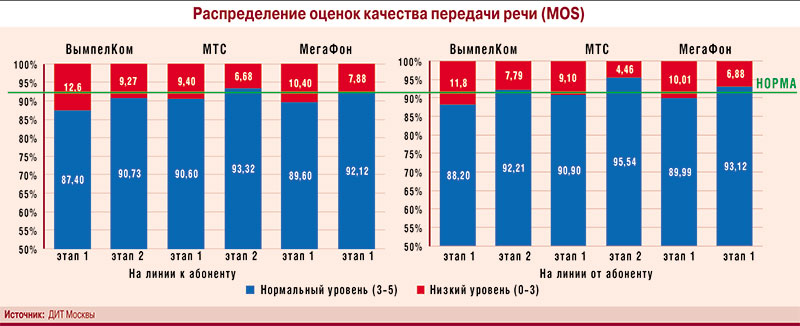

Первые измерения дали общую картину проблем, на основании которой был разработан план действий совместно с операторами и Роскомнадзором. Где-то были введены новые базовые станции (всего большая тройка установила 46 дополнительных БС), где-то перенастроено существующее оборудование. Контрольные измерения должны были показать, какой эффект дали принятые меры. В целом по всем показателям было зафиксировано улучшение примерно на 30%. Показатели качества сервисов, которые имеют социальную значимость и наиболее востребованы гражданами (голосовые вызовы и SMS), все три оператора, участвовавшие в проекте, подняли до мирового уровня (см. таблицу и рисунок).

До начала пилотного проекта ДИТ Москвы получал от жителей САО массу жалоб на сотовую связь. После завершения проекта в текущем квартале ни одной жалобы не поступило. Это говорит о том, что проект дал желаемый результат.

Важно, что мы работаем вместе с Роскомнадзором, который обеспечивает всю законодательную часть, а мы помогаем операторам в размещении БС и решении инфраструктурных вопросов. Базовые станции – это верхушка айсберга. За ней стоит комплекс задач – частотное планирование, конфигурация сети, обеспечение БС электричеством, организация оптических каналов.

Мотивация качества

Анализируя обращения граждан, мы понимаем, что проблема качества оказания услуг связи существует, и для ее решения нужны технические подходы и стандарты качества. Устанавливая такие стандарты, не нужно изобретать велосипед. Есть международные стандарты для сетей GSM и соответствующие технические нормы, которые, к сожалению, у нас в стране не приняты. Поэтому мы выпустили свой стандарт качества на этой основе. Это не законодательный акт, потому что субъект Федерации в принципе отделен от регулирования связи. Чтобы оставаться в правовом поле, ДИТ Москвы подписал соглашение с Роскомнадзором и Минкомсвязью. Внутренний стандарт, который мы разработали на основании стандарта для сетей GSM и который определяет параметры качества услуг связи сетей 2G и 3G, принят тремя сотовыми операторами в Москве. Именно по нему мы с Роскомнадзором проводили и проводим измерения качества связи.

Не секрет, что у финансовых подразделений операторов выработался подход «зачем тратить деньги, если за это не спрашивают». Есть показатель загрузки БС – и хорошо, чтобы он был 100%. Но для жителя это значит, что 101-й абонент уже не дозвонится. Качество входит в противоречие с финансами. Если за качество не спрашивают и его не контролируют, если прибыль и так идет, то, конечно, – так устроены коммерческие организации – оператор не станет тратить средства на развитие сети. Общаясь с сотовыми операторами, мы видим, что технические подразделения зачастую знают и проблему, и ее решение. Но даже они, приходя к своим финансистам, получают стандартный ответ: законодательство этого не требует, штрафные санкции за это не грозят, лицензии не отберут, поэтому незачем на это тратиться.

Теперь обнародование и общественное обсуждение в СМИ данных радиомониторинга в пилотном проекте, статистики жалоб жителей (по районам города и операторам) дают нам возможность мотивировать операторов связи вкладывать деньги в повышение качества оказываемых услуг. Со своей стороны, мы в текущем году намерены распространить проект на всю территорию Москвы.