| Рубрикатор |  |

|

| Статьи |  |

ИКС № 1 2025 |  |

|

| Николай НОСОВ | 09 декабря 2024 |

Гонка суперкомпьютеров: обойти на повороте

Суперкомпьютеры переходят в эксафлопсную эру. Россия отстает, но при достаточном финансировании cможет преодолеть эксафлопсный рубеж, в том числе за счет использования альтернативных подходов.

Борьба лидеров

В последнем рейтинге Top500 самым мощным суперкомпьютером стал американский El Capitan (рис. 1), который показал на тесте Linpack (HPL) производительность, равную 1 742 петафлопс (1,742 эксафлопс). Система построена на базе процессоров AMD четвертого поколения EPYC 24C 1,8 ГГц и ускорителей AMD Instinct MI300A с использованием инженерной инфраструктуры от Hewlett Packard Enterprise (Slingshot-11, HPE Cray EX). В решении задействован интерконнект с рекордными характеристиками, созданный на основе разработок компании Cray, которую несколько лет назад приобрела HPE.

Источник: techpowerup.com

Рис. 1. Лидер гонки суперкомпьютер EL Capitan

El Capitan – третья система, достигшая эксафлопсной скорости вычислений, после Frontier и Aurora. Работающая в облаке Microsoft Azure в США Eagle занимает четвертое место и остается в рейтинге Top500 самой высокопроизводительной облачной системой. Ее результат HPL составляет 561,2 Пфлопс.

Еще один новый суперкомпьютер в Top500 – HPC6 – на пятом месте. Эта машина установлена в итальянском центре Eni S.p.A в Феррера-Эрбоньоне и имеет ту же архитектуру, что и система Frontier, находящаяся на второй строчке рейтинга. HPC6 – самый быстрый суперкомпьютер в Европе с HPL, равным 477,90 Пфлопс.

Отставание или задержка в развитии?

Отставание России в гонке суперкомпьютеров увеличивается. Cписок Top500 покинул суперкомпьютер MTS GROM компании МТС, а новых не появилось. В результате в списке осталось только шесть установленных в России систем, лучшая из которых «Червоненкис» компании «Яндекс» занимает в мировом рейтинге 60-е место и в 93,4 раза уступает в производительности лидеру. «Яндексу» также принадлежат суперкомпьютеры «Галушкин» (№ 86 в Top500) и «Ляпунов» (№ 99). Два суперкомпьютера установлены в Сбербанке: Christofari Neo (№ 104) и Christofari (№ 172). Единственный российский некоммерческий суперкомпьютер рейтинга – «Ломоносов-2» (№ 453) принадлежит МГУ им. М.В. Ломоносова и изготовлен российской компанией «Т-Платформы». «Ломоносов-2» входит в Top500 более 10 лет – уникальное для таких систем «долгожительство». В итоге отставание России от лидирующих США по совокупной вычислительной мощности суперкомпьютеров из Top500 (Rmax) увеличилось и достигло 12,5 лет (рис. 2).

Источник: ИПС им. А.К. Айламазяна РАН

Рис. 2. Отставание России в годах по сумме Rmax от США (US), Евросоюза (EU), Китая (CH) и Японии (JP), ноябрь 2024 г.

Улучшить картину могла бы новая мощная российская вычислительная система «МГУ-270» (рис. 3), о которой рассказывалось на Национальном суперкомпьютерном форуме, прошедшем в ноябре 2024 г. в Переславле-Залесском. По оценкам экспертов, она бы вошла в рейтинг Top500, если бы туда подавались соответствующая заявка и протоколы измерения Linpack-производительности. Но создатели и эксплуатанты системы такую заявку не подали, поэтому «МГУ-270» официально в число суперкомпьютеров не входит.

Фото: пресс-служба МГУ

Рис. 3. «МГУ-270»

Мировая суперкомпьютерная отрасль все более активно переходит от технологий петафлопсной эры к технологиям эксафлопсной. Идеи, решения и инструменты эксафлопсной эры существенно отличаются от предшествующих и требуют дополнительных усилий по разработке.

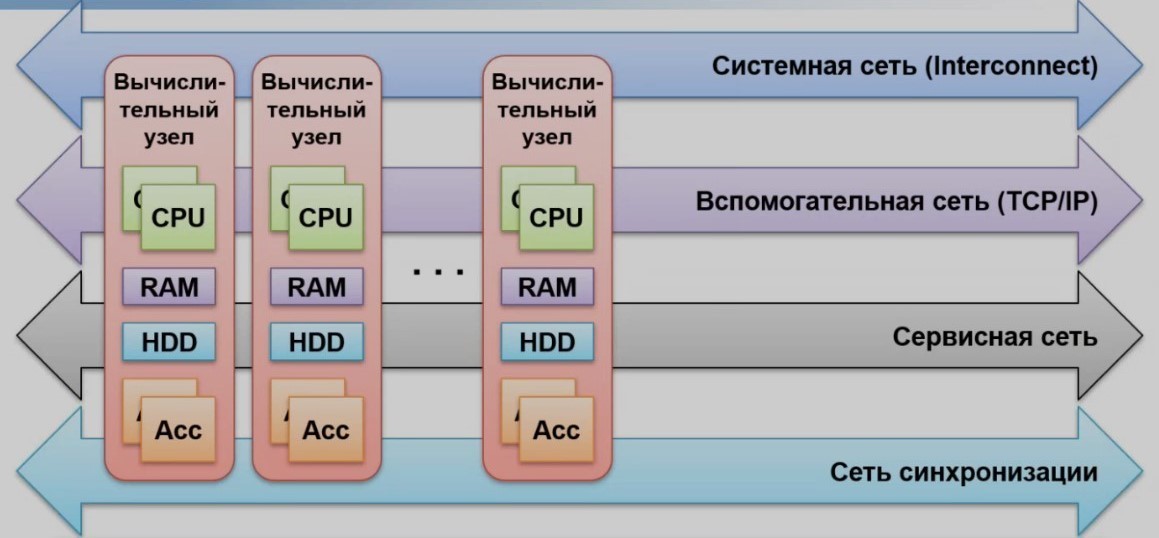

Принципиальную схему суперкомпьютера (рис. 4) можно представить как набор вычислительных узлов, в общем случае включающих центральный процессор (CPU), оперативную память (RAM), жесткие диски (HDD) и ускорители (Acc), в качестве которых в настоящее время чаще всего используются графические ускорители (GPU). Узлы, которых в суперкомпьютерах десятки тысяч, объединены интерконнектом (Interconnect) – системной сетью, ключевой инфраструктурой для проведения сверхбыстрых вычислений. Интерконнект позволяет работать узлам над одной задачей как слаженный оркестр. Кроме этого, есть вспомогательная сеть (TCP/IP) для доступа к узлам и обмена с ними данными из внешних сетей, и сервисная – для мониторинга и контроля. Иногда добавляется сеть синхронизации для организации параллельного программирования.

Источник: ИПС им. А.К. Айламазяна РАН

Рис. 4. Принципиальная схема вычислителя суперкомпьютера

Помимо вычислителя в суперкомпьютере нужно организовать хранилище данных, подвести электропитание необходимой мощности, реализовать систему охлаждения, разработать программное обеспечение и обеспечить безопасность.

Несколько лет назад Департамент энергетики США выделил 10 направлений, разработки в которых необходимы для построения суперкомпьютера эксафлопсной производительности. В их числе – решение проблем энергоэффективности, интерконнекта, увеличения емкости и пропускной способности памяти, управления данными и создание сред программирования с массовым параллелизмом. В нашей стране уже есть результаты мирового уровня в технологиях охлаждения, интерконнекта и системах программирования. При наличии соответствующей господдержки Россия может решить оставшиеся проблемы и составить реальную конкуренцию лидерам. Особенно, если будет действовать не в одиночку, а в кооперации со странами ЕАЭС. Концепция создания межгосударственной программы «Евразийская информационно-вычислительная инфраструктура» утверждена еще в 2022 г. Но на этапе перехода от концепции к программе работы забуксовали из-за отсутствия финансирования, и будущее проекта выглядит туманным.

Фотонный цифровой процессор

Развитие традиционных электронных вычислителей замедляется, энергопотребление увеличивается, становятся видны физические пределы повышения производительности процессоров. Все это заставляет искать альтернативные подходы к архитектуре суперкомпьютера.

Перспективным выглядит направление фотонных цифровых процессоров. У них та же двоичная система счисления с нулями и единицами, схожая система команд, но вместо электрического сигнала используется луч. Вычислительное задание преобразуется в оптическую программу, выполняя которую лазер посылает когерентные лучи в устройство ввода-вывода и дальше в процессорные блоки. Когерентность позволяет лучам в оптических элементах взаимодействовать.

В области фотонных цифровых процессоров у России, судя по докладу главного научного сотрудника РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров) доктора физ-мат. наук Сергея Степаненко, есть серьезный задел. По его словам, на фотонных технологиях можно создать арифметико-логическое устройство и память, причем с такими характеристиками, что система эксафлопсной производительности будет помещаться в поллитровой кружке, а отводимое тепло составит около сотни ватт. «Есть планы, подтвержденные результаты, патенты. Этот путь проходим», – уверен он.

«У фотонного вычислителя есть еще одно фантастическое преимущество – в отличие от СPU, который в каждый момент времени решает одну задачу, фотонный процессор может выполнять несколько задач одновременно, разделяя заменяющий электрический сигнал свет по длине волны, или, в терминах телекома, используя лямбда-свитчинг. Мало того, что фотонный процессор в 10 тыс. раз быстрее электронного при том же энергопотреблении, его быстродействие можно умножить на параллельность, невозможную в электронном мире. Институт программных систем им. А.К. Айламазяна мог бы взять на себя работы по созданию программного обеспечения для такой машины», – добавил председатель оргкомитета НСКФ член-корреспондент РАН Сергей Абрамов.

Квантовый компьютер

Другое перспективное направление, квантовые компьютеры – вычислительная архитектура, построенная на принципах квантовой механики. В отличие от классических компьютеров, которые используют биты (0 и 1), квантовые компьютеры задействуют кубиты. Кубиты могут находиться в состоянии 0, 1 или в суперпозиции этих состояний, что позволяет им выполнять множество вычислений одновременно. Для создания сложных вычислительных процессов используется свойство запутанности кубитов.

Пока до конца непонятно, удастся ли создать универсальный квантовый компьютер, но вероятность создания эффективных специализированных вычислителей достаточно велика. Если говорить о суперкомпьютерах, то, скорее всего, квантовые вычислители будут выступать в качестве внешнего ускорителя для отдельных задач. Во всяком случае к этому готовятся в Юлихском суперкомпьютерном центре в Германии, где собираются использовать квантовое решение компании IQM Quantum Computers в качестве дополнения к суперкомпьютеру Jupiter (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research), который должен стать первой европейской машиной эксафлопсного класса. Два модуля комплекса уже смонтированы.

Биологические вычислители

Еще одна альтернатива традиционным электронным компьютерам – биологические вычислители, использующие биологические молекулы (белки и нуклеиновые кислоты). Например, белки могут связываться и менять свою структуру в ответ на определенные изменения условий, что позволяет им выполнять логические операции. Выигрыш в вычислениях на молекулах основывается на огромном параллелизме.

Биологические вычислители позволяют моделировать сложные биологические процессы, что делает их полезными в таких областях, как биоинформатика и вычислительная биология. Работы ведутся давно, но первые серьезные результаты получены только в 2024 г. В январе в США создали гибридный процессор из электронных компонентов и мозгового органоида, выращенного из стволовых клеток человека. Система, названная Brainoware, способна распознавать речь и решать нелинейные уравнения.

Еще в 2014 г. в США стартовала программа по изучению человеческого мозга BRAIN с с общим бюджетом в $4,5 млрд на 20 лет. В Евросоюзе на десятилетний «Проект человеческого мозга» выделен 1 млрд евро. С десятилетним планом финансирования в размере $1,66 млрд реализуется проект «Мозг Китая» у нашего восточного соседа.

Лидирующий суперкомпьютер занимает целое здание и потребляет 30 МВт. Мозг человека имеет объем в среднем 1,2–1,6 л и потребляет на порядки меньше. При этом способен работать до 90 лет, а бывает, и дольше. Разработчикам суперкомпьютеров есть к чему стремиться. Путей повышения производительности и энергоэффективности много. Но для исследований нужно выделять большие деньги, а это тоже очень серьезная

проблема.

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!