| Рубрикатор |  |

|

| Статьи |  |

ИКС № 6 2009 |  |

|

| Сергей ЛОГИНОВ | 16 июня 2009 |

Кабельная инфраструктура PONов

Инсталляция и эксплуатация оптических кабельных инфраструктур требуют специальных навыков и знаний, отличных от тех, что применяются для обслуживания сетей на основе медных и коаксиальных кабелей. Что нужно знать при оборудовании центрального узла сети PON и как ее архитектура влияет на выбор элементов внешнего участка сети?

Центральный узел сети PON часто оборудуется в помещении АТС или, например, головной станции сети кабельного телевидения. В принципе аппаратура такого узла – коммутаторы OLT (Optical Line Termination), мультиплексоры WDM, оптические кроссы и другие элементы – может быть размещена в любом контролируемом оператором помещении и даже в контейнере, где поддерживается необходимый температурно-влажностный режим.

Центральный узел сети PON часто оборудуется в помещении АТС или, например, головной станции сети кабельного телевидения. В принципе аппаратура такого узла – коммутаторы OLT (Optical Line Termination), мультиплексоры WDM, оптические кроссы и другие элементы – может быть размещена в любом контролируемом оператором помещении и даже в контейнере, где поддерживается необходимый температурно-влажностный режим.Хотя стандарты допускают обслуживание абонентов на расстоянии до 60 км, ограничения используемой в устройствах ONT (Optical Line Termination) оптики и практикуемый коэффициент деления сигнала уменьшают радиус обслуживания до 20 км. Увеличение дальности может достигаться, например, выносом оборудования OLT.

Число абонентов, обслуживаемых одним центральным узлом PON, зависит от многих факторов: плотности потенциальных потребителей в данном районе, набора предоставляемых услуг, особенностей бизнес-стратегии оператора и т.д. Предположим, что центральный узел спроектирован для обслуживания порядка 20 тыс. абонентов. Тогда при коэффициенте деления 1:64 в нем должно подключаться по меньшей мере 313 волокон магистральных кабелей, а при делении 1:32 – 626 волокон. Это требует применения специальных средств для организации и эксплуатации кабельного хозяйства.

Следите за изгибами

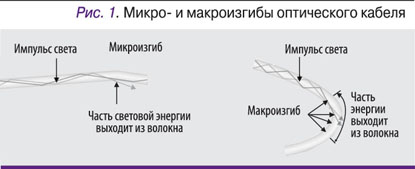

В центральном узле сети PON, где высока плотность оптических волокон, повышенное внимание следует уделять укладке кабелей и коммутационных шнуров. Так, чрезмерный изгиб или сдавливание кабеля могут привести к тому, что часть световой энергии выйдет из волокна, вызвав существенное затухание сигнала. Это негативное явление имеет место даже в случае так называемых микроизгибов (microband), которые могут появиться, например, при сильном стягивании оптических коммутационных шнуров жгутом или когда поверх такого шнура кладется тяжелый медный кабель. Макроизгибы (marcoband), являющиеся следствием превышения предела, установленного для минимального радиуса изгиба кабеля, еще больше увеличивают затухание сигнала (рис. 1).

В центральном узле сети PON, где высока плотность оптических волокон, повышенное внимание следует уделять укладке кабелей и коммутационных шнуров. Так, чрезмерный изгиб или сдавливание кабеля могут привести к тому, что часть световой энергии выйдет из волокна, вызвав существенное затухание сигнала. Это негативное явление имеет место даже в случае так называемых микроизгибов (microband), которые могут появиться, например, при сильном стягивании оптических коммутационных шнуров жгутом или когда поверх такого шнура кладется тяжелый медный кабель. Макроизгибы (marcoband), являющиеся следствием превышения предела, установленного для минимального радиуса изгиба кабеля, еще больше увеличивают затухание сигнала (рис. 1).Особо тщательно надо следить за тем, чтобы случайно не раздавить волокно, наступив, например, на кабель или зажав его дверью монтажного шкафа. В этом случае изъянов на кабеле может быть не заметно (или наблюдается лишь небольшое сплющивание оболочки), однако под оболочкой волокно будет сильно повреждено (рис. 2), что значительно ухудшит характеристики канала связи.

Избежать повреждения кабелей и существенно облегчить работы по инсталляции и эксплуатации кабельной системы позволяют монтажные конструктивы со специальными средствами для укладки и организации кабелей. Такие средства гарантируют контролируемый радиус изгиба оптических кабелей (обычно не более 40 мм), а также удобную организацию коммутационных шнуров в боковых частях шкафа. При этом шнуры могут надежно крепиться внутри направляющей, вплоть до места индивидуального подключения разъема.

Избежать повреждения кабелей и существенно облегчить работы по инсталляции и эксплуатации кабельной системы позволяют монтажные конструктивы со специальными средствами для укладки и организации кабелей. Такие средства гарантируют контролируемый радиус изгиба оптических кабелей (обычно не более 40 мм), а также удобную организацию коммутационных шнуров в боковых частях шкафа. При этом шнуры могут надежно крепиться внутри направляющей, вплоть до места индивидуального подключения разъема.При выборе оптических полок, устанавливаемых в монтажные конструктивы, следует обратить внимание на наличие средств контроля радиуса изгиба оптического кабеля, а также на удобство монтажа и идентификации элементов. Производитель таких решений должен предусмотреть и специальные зоны для хранения избытков кабеля.

Централизованная или распределенная?

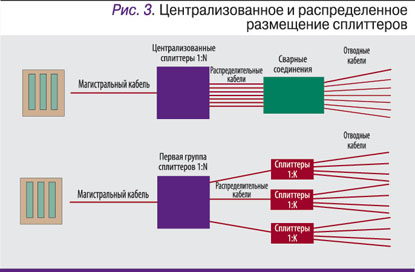

Распределение волокон во внешней сети PON и специфика ее элементов во многом определяются выбором архитектуры построения этой сети. Существует два основных типа архитектуры – с централизованным и распределенным размещением сплиттеров (рис. 3). Последнюю схему часто называют каскадной.

Распределение волокон во внешней сети PON и специфика ее элементов во многом определяются выбором архитектуры построения этой сети. Существует два основных типа архитектуры – с централизованным и распределенным размещением сплиттеров (рис. 3). Последнюю схему часто называют каскадной.Главное преимущество централизованной архитектуры – ее высокая гибкость: к любому выходу любого сплиттера через распределительную сеть можно подключить любого абонента. Это позволяет постепенно, по мере увеличения числа абонентов, добавлять сетевые элементы, сэкономив деньги на начальном этапе.

Возьмем типовой шкаф, в который можно установить шесть сплиттеров 1:32, способных обслуживать 192 абонентских порта. Если к сети подключено только 30% максимального (запланированного оператором) числа абонентов, достаточно задействовать два сплиттера. Третий сплиттер устанавливается лишь тогда, когда на первых двух не останется свободных портов. Такое модульное наращивание ресурсов инфраструктуры означает также повышение эффективности использования портов оборудования OLT центрального узла. Важным преимуществом централизованной архитектуры является и более простой переход в будущем к системам WDM PON, в которых пропускная способность сети будет увеличена за счет добавления спектральных каналов.

При построении сети по каскадной схеме должны быть установлены сразу все сплиттеры, а оборудование OLT развернуто для обслуживания расчетного числа подключений. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев неизвестно, в какой точке сети будет подключен очередной абонент, соответственно, включение в работу портов сплиттеров будет носить вероятностный характер.

К преимуществам каскадной схемы обычно относят уменьшение числа волокон в распределительной сети, прямым следствием чего является, в частности, снижение расходов на их сварку. Однако надо заметить, что стоимость прокладки оптического кабеля – а это существенная статья расходов при построении любой инфраструктуры – не сильно зависит от числа волокон в нем, поэтому в этой части на экономию рассчитывать не приходится. А вот размеры блоков (например, муфт), в которых размещаются сплиттеры, при каскадной схеме построения сети могут быть сильно уменьшены, что расширяет возможности при выборе места их размещения.

Необходимость установки довольно большого монтажного конструктива (шкафа) в месте централизованной установки сплиттеров в ряде случае становится серьезным недостатком централизованной архитектуры. Например, при отсутствии возможности установить громоздкий уличный шкаф выходом из положения может стать подземное или воздушное размещение компактных каскадных сплиттеров.

Во внешней сети в местах соединения и отвода кабелей важно использовать блоки, надежно защищающие кабели, коннекторы и другие элементы инфраструктуры от негативного воздействия людей и животных, а также от ветра, влаги, пыли и т.п. Такие блоки имеют самые разные конструкции и характеристики, но логически их можно разделить на две большие группы – распределительные блоки (distribution terminal) и отводные терминалы (drop terminal).

Распределительные блоки

Распределительные блоки устанавливаются на границе между магистральным и распределительным участками сети PON. В сети, построенной по централизованной архитектуре, такой блок обычно представляет собой уличный шкаф с оборудованием, обеспечивающим обслуживание сотен портов. В сетях с каскадной архитектурой распределительный блок может быть выполнен в коробке меньшего размера или вообще в муфте, установленной под землей или на столбе.

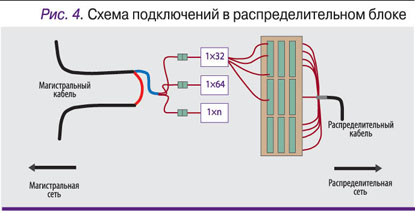

На магистрали часто используют модульный кабель, состоящий из нескольких пучков волокон (модулей), каждый из которых имеет собственную изоляцию и свободно располагается внутри кабеля. В месте установки распределительного блока в таком магистральном кабеле делается надрез, из него извлекается один модуль, волокна которого подключаются к сплиттерам (рис. 4). С выхода сплиттеров волокна через зону коммутации подключаются к волокнам распределительного кабеля. В случае централизованной архитектуры эти волокна, соединяясь с волокнами абонентских кабелей в отводном терминале, без какого-либо дополнительного деления приходят к портам устройств ONT. В каскадной схеме в отводном терминале тоже устанавливаются сплиттеры, которые еще один раз делят сигнал.

На магистрали часто используют модульный кабель, состоящий из нескольких пучков волокон (модулей), каждый из которых имеет собственную изоляцию и свободно располагается внутри кабеля. В месте установки распределительного блока в таком магистральном кабеле делается надрез, из него извлекается один модуль, волокна которого подключаются к сплиттерам (рис. 4). С выхода сплиттеров волокна через зону коммутации подключаются к волокнам распределительного кабеля. В случае централизованной архитектуры эти волокна, соединяясь с волокнами абонентских кабелей в отводном терминале, без какого-либо дополнительного деления приходят к портам устройств ONT. В каскадной схеме в отводном терминале тоже устанавливаются сплиттеры, которые еще один раз делят сигнал.Конструкция распределительного шкафа в сети с централизованной архитектурой должна гарантировать удобный доступ к соединениям для их проверки, тестирования сети, реализации разного рода изменений и дополнения (например, при подключении новых абонентов). При использовании же каскадной схемы муфта, на базе которой реализуется распределительный блок, может быть герметично закрыта и убрана под землю. В этом случае повторный доступ к установленным в ней элементам потребуется лишь в случае их повреждения или при необходимости подключения нового кабеля.

Муфты делятся на тупиковые (ввод оптического кабеля производится с одной стороны корпуса) и проходные (вводы кабеля – с разных сторон корпуса); кроме того, имеются универсальные конструкции, которые можно использовать в качестве как тупиковой муфты, так и проходной. Как правило, муфты рассчитаны на ввод не менее трех кабелей, что позволяет задействовать их и для простого со-единения двух кабелей, и для организации разветвлений. Запасы длин волокон, а также их сростки размещаются в специальных кассетах, гарантирующих заданный радиус укладки. Конструкции многих муфт предусматривают размещение не только сварных сростков, но и механических соединителей и стандартных разъемных соединителей (разъемов). Герметизация вводов оптического кабеля в муфту может обеспечиваться термоусаживаемыми трубками, специальными герметиками (гелями) и иными способами.

Отводные терминалы

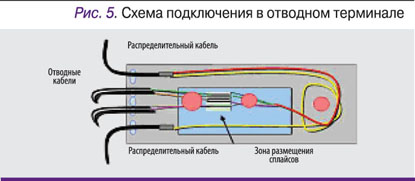

Отводные терминалы устанавливаются на границе между распределительной сетью и кабелями, служащими непосредственно для подключения абонентов. Как правило, конструкции таких терминалов позволяют устанавливать в них несколько сплиттеров (например, 1:4 или 1:8), которые могут использоваться в каскадной схеме (рис. 5). Чем больше абонентов подключается к одному отводному терминалу, тем больше длина абонентских кабелей и выше затраты на их инсталляцию. Поэтому обычно число абонентов, обслуживаемых через один drop-терминал, ограничивают 6–10, оставляя несколько портов в резерве на будущее.

Отводные терминалы устанавливаются на границе между распределительной сетью и кабелями, служащими непосредственно для подключения абонентов. Как правило, конструкции таких терминалов позволяют устанавливать в них несколько сплиттеров (например, 1:4 или 1:8), которые могут использоваться в каскадной схеме (рис. 5). Чем больше абонентов подключается к одному отводному терминалу, тем больше длина абонентских кабелей и выше затраты на их инсталляцию. Поэтому обычно число абонентов, обслуживаемых через один drop-терминал, ограничивают 6–10, оставляя несколько портов в резерве на будущее.Данные терминалы могут устанавливаться в разных местах, скажем, на телеграфном столбе или под землей. Установка терминалов на столбах облегчает доступ к ним и снижает требования к защите от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Понятно, что при подземной установке отводного терминала требуется обеспечить его полную герметичность и высокую степень защиты от влаги, грызунов и т.п.

В качестве отводных терминалов могут использоваться рассмотренные выше муфты (естественно, меньшей емкости), а также небольшие распределительные коробки. При размещении таких коробок на улице необходимо выбирать изделия в крепких герметичных конструкциях, которые могут эксплуатироваться в широком температурном диапазоне.

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!